Il mio personale punto di vista sulla prima settimana della #30DayMapChallange, una sfida social quotidiana volta a disegnare mappe tematiche ogni giorno nel mese di novembre.

Dal 2019, la comunità del Sistema Informativo Geografico (GIS) e dell’analisi spaziale è stata molto impegnata ogni novembre, grazie a una divertente sfida chiamata #30DayMapSfida. Ogni anno, questa sfida ha un programma tematico, proponendo un argomento che dovrebbe essere la direttiva principale per la visualizzazione della mappa da pubblicare in quel particolare giorno. Sebbene i problemi rappresentino certamente un vincolo, aiutano anche i partecipanti a trovare un interesse reciproco, condividere fonti di dati ed esprimere stili individuali visivamente e tecnologicamente.

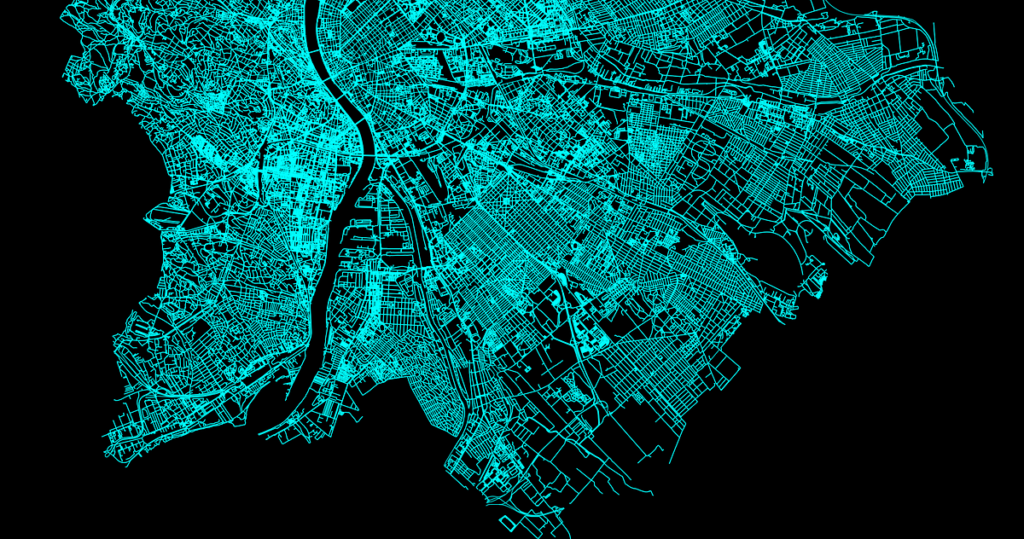

Qui vorrei riassumere brevemente la mia prima settimana di questa sfida, descrivendo in dettaglio e mostrando le diverse mappe che ho creato, solitamente in Python.

In questo articolo, tutte le immagini sono state create dall’autore.

Il primo giorno di questa sfida di solito riguarda la geometria più semplice di tutte: i punti. Per creare la mia mappa POI, ho utilizzato Dati sull’atterraggio dei meteoriti del portale Open Data della NASA. Questo set di dati contiene circa 40.000 osservazioni che, se posizionate su una mappa, mostrano una notevole correlazione con la densità di popolazione. Quindi o i meteoriti prendono di mira le terre abitate, oppure abbiamo più dati sui meteoriti dove ci sono più persone che li trovano, giusto?

Per creare questa mappa (interattiva) ho utilizzato Python, in particolare Folium.

Nella visualizzazione, ho dimensionato ciascun punto, corrispondente a un meteorite, in base alla sua massa registrata in grammi, che varia da 0,01 ga 60.000 kg o 60 tonnellate. A proposito, questo gigante Hoba da 60 tonnellate è stato trovato nel 1920 a Grootfonteinn, in Namibia. Poi ho colorato ogni pennarello in base al momento del suo ritrovamento. Curiosità: il primo meteorite registrato, Nōgata (472 g), fu trovato nella prefettura di Fukuoka, in Giappone, nell’861, poco dopo l’impatto. Dopo questa osservazione, non c’è più nulla nei dati da secoli nel database. Poi, infine, arrivò Elbogen nel 1399 (107000.0), poi Rivolta de Bassi (103.3g) nel 1490 ed Ensisheim (127000.0g) nel 1491. Osservando i periodi successivi nell’insieme dei dati, risulta che il 35% dei sono stati registrati meteoriti…

Fonte: towardsdatascience.com